沈玉楚打开蜂箱,看着蜜蜂

不久前,一位新西兰华商来到嵊州。这个商人的名字叫刘一男,他计划将中国养蜂技术引入新西兰。经过多次询问,他找到了沈玉初,一个嵊州养蜂的传奇,并当场说他想向他的老师学习。

1

1992年,它已经是“一代纸浆王”

沈煜初生于新昌城潭河畔。他70岁了,已经和蜜蜂跳舞47年了。

1971年冬天,高中毕业后插队成为农村知青的沈玉初买了两组蜜蜂,开始了自己的生活。我的爱人也是一个从一个地方到另一个地方的养蜂人。他们一见如故,很快就结婚了。不久,沈玉初被调到了盛县蜜蜂营养制品厂工作。

1988年,李志勇平湖的一位养蜂人饲养了2公斤蜂王浆,沈玉初急忙高价收购蜂王。李志勇很迷惑,说你养的蜂王浆产量已经达到2公斤了,为什么去平湖买?沈玉初说,嵊州、新昌、平湖相距甚远,杂交后一定会高产。果然,第二年,沈玉初饲养的蜂王浆产量达到了3.15公斤,居全国之首。就这样,沈玉初不断地选种、提纯,产量年年创新高。1992年,产量超过5公斤,再次打破了中国蜂王浆高产的年度纪录,被养蜂业权威人士誉为“第一代浆王”。1993年第6期《蜜蜂杂志》刊登了沈玉初的文章《如何突破5公斤蜂王浆》,第一线养蜂人对此大加赞赏。

2

打开门,教这个名字感动整个国家

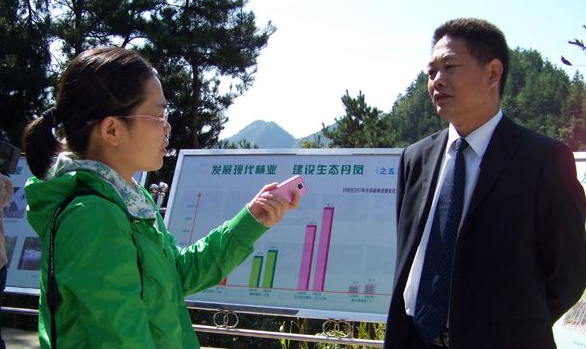

1994年,沈宇初带着妻子和女儿离开嵊州,去长江北岸养蜂。他看中了南京崂山国家森林公园附近的一块宝地。

在南京养蜂8年后,蜂蜜平均产量为70公斤/组,最好是每年134公斤/组。每年成组生产7 ~ 8公斤蜂王浆。在长江边上沈玉楚的养蜂场,蜜蜂飞来飞去,很快吸引了当地的养蜂人。他们都是来向老师学习的,沈宇初总是耐心地教他们经验。1995年,江苏省盱眙县的养蜂初学者张先生到神鱼池养蜂场进行介绍。第二年,他的蜂蜜糖浆生产在全县赢得了第一名。沈玉竹出名了,来自世界各地的养蜂人都涌向他。不仅国内,日本朋友也相继来访。

在南京八年养蜂期间,来自18个省的90多名养蜂人来看望他们的老师。学习结束后,沈宇初夫妇还将向学员们赠送种子王,许多学徒回国后成为高产养蜂人。

3

达尔文进化论

养蜂指南

沈玉楚喜欢学习,像蜜蜂一样吸收营养。40多年来,他买了许多关于养蜂的书,订阅了国内所有的养蜂杂志。前苏联出版的一本书《蜂群生物学》使他成为一个珍宝,他读了211页的书一百多次。他还反复阅读美国版的《蜂巢和蜜蜂》。沈玉柱从达尔文的进化论中受益最大。多年来,他一直在研究与达尔文进化论相关的10多部专著。

1992年,《蜜蜂杂志》发起了一场关于“数控养蜂法”的大讨论,沈宇初的文章《如何突破蜂王浆5公斤的年产量》获得《蜜蜂杂志》第二名。沈玉初还在《蜜蜂杂志》、《养蜂技术》、《中国蜜蜂产业》等省级和国家级期刊上发表学术论文和科普文章。截至目前,沈玉初已发表文章180多篇,被誉为养蜂人写文章的第一人。

沈宇初的网名是“老蜜蜂”,他从不停止养蜂。

2002年,因为女儿要去嵊州读书,沈玉楚离开了长江边的养蜂场,回到了自己的家乡。

那一年,沈玉初在新昌城潭镇创办了蜜蜂研究所,这也是中国唯一的私人蜜蜂研究所。

蜜蜂是特别神奇的生物。在蜂箱里,蜂王倒下并发出咕咕的声音,它周围的数百只蜜蜂会“呆呆地”安静不动。当蜂王停止发出声音时,蜜蜂会立即正常移动,就像被指示一样。“我已经养蜂47年了,我已经看过两次这样的场景,这让人很兴奋”。沈宇初描述了这段难忘的记忆。

正是因为这种神奇的现象,沈宇初一直痴迷于开发一种“仿生原理”的“杀蜂器”,这样养蜂初学者就不会被蜜蜂蛰到。为此,70岁的沈玉初自学了电子技术和声学知识,买了各种专业书籍,并尝试了蜜蜂“发声器”和“听觉感受器”的生物学特性。几天前,他在手机上看了一段实验视频,视频显示蜜蜂在蜂巢的活动和安静基本上可以被人工控制。

边肖:余琦君张文梁宗照片陈文华

标题:“老蜜蜂”沈玉初新西兰商人为什么走遍全国找他?

地址:http://www.sihaijt.com/sxzx/12006.html